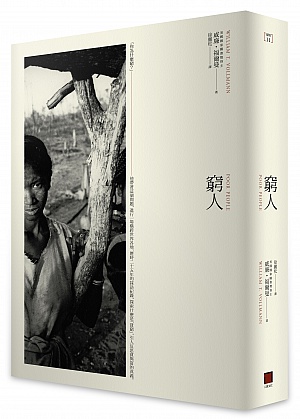

第五章 兩個山 (日本,2004–2005年)

1

最後這幅圖像必然要比前面描繪的三幅更加真實,因為它傳達和宣稱的東西都比較少;畢竟我在離開他們那座橋以後若是再遇到大山或小山,我可能認不出他們;他們也不會認得我。就這種情況而言,這不是很基本的道理嗎?只要我覺得好玩,我身為一個富人,確實可以挑幾個窮人當我的寵物,然後用最自得其樂、最沾沾自喜的方式餵養他們;但我還是有責任避免跟其他數以百萬計、那些生活在雨中的人糾纏不清。

2

如我所說,他們住在一棟鋪蓋了藍色油布的紙箱屋裡,在京都鴨川上的四条大橋底下。大山人長得矮,小山人長得高。他們在前院裡——姑且把它當成前院吧——放了椅子和一張小桌子。河水中擺了一個變黑的水桶,裡頭生了火,一只茶壺正在火上燒。

你們在外面生活多久了?我問他們。

一年,戴口罩那男的說。他就是小山。——我丟了工作。我本來是個上班族,後來公司做了結構調整。

現在你在這邊這麼久了,要變回上班族會不會有困難?

我當然想變回上班族,可是因為年齡限制,他們不會接受我。很多人都過著這樣的生活。

連年輕人都找不到工作,另外那個人說,所以情況真的很無望。

這是我第一次變成無家可歸的遊民,小山說。

事情發生的時候你怎麼做?

第一天沒做計劃,不過至少我們得找到東西吃。我們找到硬紙板和被單。第一個地方就是這裡。

他是京都人,他朋友說。我是北海道來的。我們無意間碰到面就認識了。

他本來也是個上班族。我以前在一家很大的製藥公司上班,他自豪地說,然後我辭職不幹了!我在公司待了十三年。現在在這裡也三年了。

你們為什麼窮?

大山身體朝後靠,他說:我不認為我們窮。我們不窮。如果我們有地方住,我們會去那住;如果我們有工作,我們會去做。

他說這些話的時候還是一副那種自豪的強勢口吻,另外那人笑了起來,我猜是因為不好意思。

你們現在的食物是怎麼來的?

我們收集空瓶罐,賣給回收商。一天能賺個三千日圓。然後我們會上超商。這些錢能買到的最好的東西是拉麵、米飯、蔬菜。

一般人經過的時候對你們好不好?

他們點頭。

你們怎麼保暖?

這個嘛,我以前有個女朋友,大山帶著悲傷的微笑說。我想念女孩子。

你對未來有什麼夢想?

公司總裁!大山叫道。

小山說:我想工作。

如果想幫助像你們這樣的人,最好的方法是什麼?

小山對我露出悲傷的微笑,頭側向一邊,他的黑色聚酯纖維棒球帽斜向另一邊;他說:製造出一個比較容易讓人生活的社會。

他們共享一個魚缸,裡面有三十條金魚,只是好玩,他們說。金魚缸擺在水中的一個橋墩基座上。以前鳥兒喜歡到那裡搜尋寵物,所以他們在魚缸上加了蓋子。

3

我喝了他們倒給我的茶以後,他們幾乎是滿懷希望地(這是我的感覺)看著我,也可能他們的表情只是悲傷,或是單純的耐心;另一個可用的字眼或許是順從;他們可能根本不想和我有任何牽扯,只是做生意的道理要求他們要表現出好客的態度,跟酒吧小姐一樣——可是,即使如此,我在東京遇到的許多遊民對我還是很粗魯;也許這兩個山真的不在乎我;我望進他們的眼睛,開始體驗到一種有點粗鄙的哀傷,而那無論對他們或對我而言,是同等地無用,於是我在他們面前感覺到靦腆;這跟我在許多其他地方的感覺不同,比如說在馬達加斯加的時候,有一次我看到一頂嬰兒的羊毛軟帽像顆洋蔥頭般從破布做成的襁褓中探出頭來,那團襁褓則是窩在乞丐媽媽的襤褸衣衫裡;夜裡,乞丐媽媽眼睛半闔,在一面被油漆塗得亂七八糟的牆邊等著,這時我只需要隔著鐵欄杆(它的作用是維護我的富裕)塞幾張鈔票過去,就能馬上讓那媽媽欣喜若狂;又或者,當我在金夏沙一條空曠的泥土街道上碰到那個行乞的小男孩——他的破襯衫穿在他身上實在太大了,以至於當他為了賺點錢盯著我的鏡頭看時,襯衫一直往下掉——無論那時或現在,我都相信我對他做了一件非常實質的好事,因為剛果的正常性是那種令人難以承受的貧窮,使得我們在當地能用相當低廉的代價,讓任何人立即變富,包括那些會從街道另一邊急切呼喚我的各年齡的女性(白人先生,來跟我做愛!),還有市場裡那些為了爛水果爭吵的飢餓民眾,以及那些處於半飢餓狀態、渾身臭兮兮,見到我就藉口勒索錢的警察;但是大山和小山這兩個人——雖然我也許能用五十美元之類的東西滿足他們(我的確就是給他們五十美元)——記得一種跟我比較接近的正常性,他們至少在理論上希望能回歸那個狀態,而他們卻像多餘的囊腫般,生活在京都那精緻無比的富裕當中;所以,在利他主義等於是自我陶醉的前提下,放棄他們真的比較符合我的利益。

4

一年過去了,他們還在那裡。

我要告訴各位我是如何回到他們那裡的:我走過長樂寺內鋪設米白色榻榻米的寬闊廳堂,沿著古老長廊的砌石牆面往下走去;我步下寬寬的台階,經過一座座華美宮燈,穿越一處公園的木板步道,一對對情侶坐在長椅上,一群群遊客頭戴軟塌塌的白帽,身體彷彿被他們的錄影機往下拉;我經過另一處占地遼闊的寺院區,那裡有朱紅色的鳥居和宮燈,有許多潔淨清幽、無懈可擊的院落,還有成排的小賣部,飛簷的形影掩映在幽森暗影中,彷彿一年前那個寂寥的日子裡,小山那雙本身就是黑色的手套放置在橋下的陰影裡;石碑羅列在朱紅欄杆後方——我記得有一對富有的年輕情侶走在石板路上,男的用手臂擁住她,女的揮舞著一張傳單,他們通過灑落在下一段台階盡頭的陽光,再過去就是京都的高級購物區:櫥窗中出現冰淇淋聖代、文房四寶、和服、燈飾;再經過無以數計的偉大物品和迷人反射,經過一群群身穿制服的高中生、上年紀的夫婦、身穿細緻西服的商務人士,經過門廊下隨時等著鞠躬行禮的漂亮售貨小姐,經過一台台販賣機內亮通通的飲料陳列架,文具店、旅館、書店、皮包、公共電話、香菸販賣機、心情愉快的傍晚群眾,最後終於來到河邊,凝望著夏日景致,走過那座大橋,在那家兩人吃一餐得花上我一百美元的高雅鰻魚餐廳旁邊不遠處走下最後一段階梯,這就到了堤岸上。迷人的夏日向晚正在橋下的河面上閃動,就在這裡,成排鋪了藍色油布的物體躍入眼簾,它們的樣子很簡陋,有點像是進行包裝作業的棚架;腳踏車正等著他們的主人;籠子般的板條箱裡裝了其他的個人物品;折疊椅通常都擺著沒人坐;在這些東西後方遠處,又出現一對富有的年輕情侶,男的用手臂擁住女伴腰部,兩人正在欣賞斜陽在河水中的倒影。

沒錯,他們還在那裡,但他們的金魚已經在一場大颱風中被水沖走了,他們的腳踏車和房子也一樣。現在他們有了新房子,跟原來的房子一樣用藍色油布蓋住。

你為什麼窮?我問小山,因為去年我沒問過他這個問題。

因為我沒有工作,他說。

這是我第一次注意到他缺了牙。

奧可桑娜曾經哭著說她的教會救濟金不見的事;那時她透過承認自己的死而獲得重生;至於小山,他和我從未見到對方身上的生命。或許他那時剛好疲累或飢餓;在我自己的體會中,我是在妨礙他去做些比回答我的問題更重要的事,也就是「生存」,但這樣的體會可能只是一種想逃離他的生命的內疚衝動所形成的投射;不過在我看來,他似乎已經遭到「麻木」的感染,還沒有到婉——曼谷車站那個女乞丐——受感染的程度,不過情況確實比一年前嚴重;話說回來,我得承認自己直到現在對這個人依然一無所知。

現在他穿了一件粉彩色夾克;他看管一籠子的貓。在他的周遭,拎著漂亮皮包的女士們正拿著相機互相拍照。

5

我第一次給他們錢的時候,大山眉頭鎖緊,試圖拒絕,但我懇求他接受,直到他終於同意。他這個人有傲氣,這跟感覺羞恥是同一回事。

第二次,我感到疲乏,小山則很忙碌,所以我們就任由大山獨自在橋下,因為他成了我們幾乎不認識的人,而且他已經忘了我們;我們富有,他窮……

留言列表

留言列表